|

| Important

: Pour des raisons de confidentialité, de conservation, de sécurité

(etc) je ne donnerais pas la localisation de cet endroit. Merci de votre

compréhension. Pour accéder directement à l'histoire

de l'usine en détails, cliquez ici.

|

| C’est

après avoir traversé un petit champ de ronces et escaladé

un mur garni de barbelés (avec écrit en rouge «PROPRIETE

PRIVEE DEFENSE D’ENTRER») que l’on pénètre

sur le site. Le printemps ayant fait son œuvre, la progression

se fait au milieu de fougères et d’innombrables orties.

Au loin, on devine déjà les bâtiments repérés

avant la visite. Même si l’on se doute qu’on ne va

pas découvrir un endroit extraordinaire, le silence du lieu (dû

à son emplacement) est très appréciable. On n’est

pas sur une île, mais on se croirait presque au Parc

Aquatique des Grenouilles, qui lui est situé sur une petite

île. |

| Poursuivant

notre chemin, nous passons devant un édifice construit avec de

grosses et vieilles pierres. A quoi sert ce bâtiment ? Aucune

idée, nous le visiterons plus tard, car devant nous se profile

le bâtiment qui m’avait le plus intéressé

sur Google Maps : un ancien moulin au bord de la rivière. |

| Malheureusement,

la visite tourne court quand nous voyons l’état du moulin

: le temps à très bien fait son œuvre : plus de planche/plafond,

impossible d’explorer autre chose que le rez-de-chaussée.

Les murs qui restent sont cependant sympathiques, ça donne une

espèce de façade intérieure qui serait comme un

grand mur percé de fenêtres (avec quelques restes de structure

métallique). |

| Juste

derrière ce grand bâtiment, une petite maison, bien décomposée

elle aussi. Les pieds dans l’eau et où pousse une très

belle glycine, une jolie poésie s’en dégage, poésie

malheureusement un peu gâchée par le fait que la maison

ne soit pas visitable (tout est effondré dedans). Un «PROPRIETE

PRIVEE DEFENSE D’ENTRER» indique que la maison fut habitée

un temps, probablement par un gardien au vu de la niche près

de l’entrée principale. |

| Plus

loin, nous visitons le bâtiment rectangulaire construit avec des

pierres anciennes. N’étant pas expert en usine, l’intérieur

nous apparaît comme très mystérieux. Des tonneaux

rouillés côtoient des espèces d’établies

au plancher très rouillé et incertain. Aucune idée

sur la fonction, même en connaissant la fonction originelle de

l’usine (une ancienne laiterie). |

| Sortant

de ce bâtiment, je croise vite fait ce qui ressemble à

un ancien four, mais la végétation est trop luxuriante

(ronces, orties, fougères) pour le visiter. |

|

Il est temps de se diriger vers le gros morceau de ce lieu abandonné

: le grand bâtiment ! C’est par ce qui semblait bien être

une étable que nous y entrons. Passant après par une pièce

comportant là encore des installations mystérieuses, nous

découvrons la grande salle que surplombe une grande verrière

en très mauvais état. La lumière étant très

belle, et la végétation galopante, c’est ici que

le sentiment de futur post-apocalyptique se fait le plus ressentir.

Le lieu a beau ne pas être extraordinaire ou original, il est

pourtant très sympa, encore une fois grâce au calme du

lieu dont je parlais plus haut : Bonus : très peu de tags. |

| Ces

choses, ce sont toutes ces conserves qui trainent dans certains coins

de l’usine. Impossible de les compter. Leur état de rouille

est tel qu’on les écrase comme du sucre en marchant dessus.

C’est assez marrant que toutes ces conserves soient rassemblées

en certains endroits sans que personne (vandales etc) ne les aient éparpillées

partout. On sent presque un certain ordre, un ordre datant d’il

y a cinquante ans quand l’usine fermait ? Peut-être. A un

endroit du site, des stalactites de calcaire sont visibles. C’est

toujours sympa de voir ces trucs, la dernière fois que j’en

ai vu c’était dans le sous-sol bien glauque du Domaine

de Bois-Maison en 2002. |

| La

plus grande stalactite du site s’est formée le long d’un

vieux câble pendant du plafond. Ci-dessous, la voilà, avec

un camarade explorateur urbain posant dessous pour l’échelle

humaine. Marrant de se dire que c'est là depuis plus de cinquante

ans. |

| C’est

via un trou dans un mur que l’on accès au deuxième

puis au troisième étage, l’escalier métallique

étant complètement rouillé, tordu, et mort au sol

depuis bien longtemps. Dans les étages, on découvre d’autres

antiques conserves, quelques factures, des vieux documents, et un accès

au troisième étage : j’ai décidé d’explorer

cette partie de l’usine comme ça, histoire d’être

complet, sans attendre quoique ce soit. |

| La

belle surprise est que ce troisième étage est vraiment

classe. Partout au sol on marche sur des couvercles (rouillés)

de boites de conserve. Un peu partout, encore des conserves, de vieux

berlingots, et si on aime bien la nature reprenant ses droits, on a

sous ses yeux un très beau spectacle. |

| Redescendant

au rez-de-chaussée du grand bâtiment, nous nous dirigeons

vers un bâtiment qui (semble-t-il) avait une fonction scientifiques.

De vieilles paillasses et d’anciennes hôtes de laboratoire

indiquent que nous nous trouvons dans un lieu où des gens en

blouse blanche bossaient (contrairement aux autres bâtiments qui

renvoient plutôt à des bleus de travail). Dans une pièce,

un reste de vieux frigo avec plein de ramequins poussiéreux. |

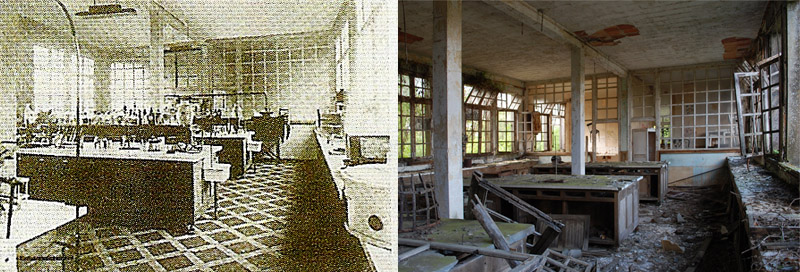

| Je vais maintenant vous parler de l'histoire de cette usine. Pour cela, je me suis aidé d'un article très intéressant de trois pages trouvé dans un magazine régional trimestriel datant de 2000/2001. Tout ce qui est écrit en gris ci-dessous provient de cet article. Je n'ai pas trouvé de mail pour contacter la personne l'ayant écrit, et ai écrit à différentes adresses pour avoir une autorisation, sans succès. Certains passages ont été modifiés afin de ne pas révéler la localisation pour d'évidentes raisons de sécurité (le lieu est interdit, mais surtout, dangereux) mais également de conservation (tags, vols, vandalisme etc). L'usine ne fonctionna que quinze années à peine, à partir de 1941. La firme de la région parisienne n'acheta pas le moulin (voir image ci-dessous) avec l'intention de se lancer dans la mouture du blé mais avec celle de transformer deux produits régionaux : les pommes et le lait. La petite usine fut rapidement en mesure de broyer des pommes et d'en faire de la compote. Mais cette filière fut vite abandonnée au profit exclusif du traitement du lait. Une laiterie fut donc adjointe au moulin en 1943. Elle disposait d'un équipement moderne et novateur : une tour d'atomisation en ciment permettant d'élaborer du lait en poudre de bonne qualité. Ci-dessous, 1923 : Pas d'usine, mais on voit le moulin au bord de la rivière. Le moulin est en fait la maison aux glycines photographiée plus haut sur cette page. |

Ci-dessous,

1949. Sur la droite, on note l'apparition du grand bâtiment principal. On remarque également l'apparition

du bâtiment faits de vielles pierres (juste au-dessus du moulin,

en vert assez clair) ainsi que juste à droite, le four. Tout à droite, à peine visibles, les labos. |

| La guerre terminée, pour répondre à une demande croissante, l'usine s'agrandit considérablement en 1945-46. Une société fut constituée à côté de la firme-mère et le rayon de la collecte du lait fut étendu. En passant au stade industriel, les responsables de l'entreprise de type familial, où travaillaient une dizaine de personnes, ne pouvaient pas présumer que la chute de leur société se ferait en quelques années. Trois mots peuvent en résumer les raisons : tout marchait mal, quand cela marchait. Car, portés par les techniques nouvelles, les dirigeants se lancèrent dans des projets ambitieux, coûteux, et qui n'aboutirent pas toujours. Tel fut le cas du projet de malterie envisagé pour traiter l'orge et le maïs dont l'équipement fut livré mais jamais monté. En revanche, un four pour fabriquer des biscuits à la cuillère fut installé, mais il ne marcha jamais. Le camembert entra aussi dans les tentatives de productions avortées. Dans le registre de ce qui marchait mal, le sertissage des boites de lait concentré et leur étiquetage détenaient la palme des pannes. Les étiquettes étaient souvent irrégulières, ou trop courtes ou de largeur différentes, ce qui imposait un étiquetage manuel et engendrait erreurs et perte de temps. Des lots de boites métalliques arrivaient au sertissage sans couvercle, ou bien avec des couvercles empreints de leur huile de découpe. Il fallait donc les essuyer un à un avant de sertir les boites. Et que dire du temps perdu lorsque le tapis d'une chaine de production cassait et qu'il fallait pousser les boites à la main ? Quant aux conditions d'hygiène, elles laissaient, pour le moins, à désirer car le contrôle de la qualité du lait était plutôt approximatif. Pour «rattraper» le lait ou, pour mieux dire, ralentir son caillage prématuré, il fallait recourir à certaines potions magiques. Une fois le lait pesé sur le quai de déchargement et avant de l'envoyer vers un atelier de production, il était stocké dans des cuves non fermées et non rafraîchies si bien que, l'été, il n'était pas exceptionnel de voir un essaim de moucherons qui, à l'image des moutons de Panurge se jetant à la mer, se noyaient dans un océan de lait. De leur côté, les ablettes de la rivière n'appréciaient pas le petit lait rejeté directement dans l'eau et se retrouvaient, le ventre à l'air, au barrage situé en aval. Ci-dessous, une belle vue datant de 1951. On voit bien les labos tout à droite. On distingue des camions, des voitures... |

| Mais quand la laiterie marchait convenablement, qu'y produisait-on ? Du classique, autrement dit du beurre, de la crème, des petits suisses et des yaourts. Mais l'usine s'était spécialisée dans l'élaboration du lait en poudre, en paillettes et concentré, en boites et en tubes. Certains de leur laits étaient médicalisés, mais la plupart étaient vendus sous différentes marques. Certains marchés durent passés avec l'armée, et les volontaires partis combattre en Indochine ont dû parfois apprécier, à l'heure du petit déjeuner, le lait sorti de l'usine. Friands de technologies nouvelles, les dirigeants de l'entreprise cherchèrent constamment à diversifier la production. En développant un secteur biscuiterie (casse-croute, biscuits pour soldats etc), en se lançant sur le marché du café en poudre, nature ou au lait (production qui a mal marché et qui a couté fort cher à la société), en élaborant un lait spécial qui, mélangé à des minéraux, des vitamines et du lactose, fut l'ancêtre des médicaments donnés aux cancéreux du tube digestif. Ci-dessous, la seule photo d'époque de l'article, représentant les labos. |

Malgré toutes ces insuffisances, l'usine disposait d'atouts non négligeables : ses responsables ne manquaient pas d'idées mais le sens pratique leur faisait défaut. Et c'est dans ce domaine de la gestion que cette lacune fut la plus flagrante. La direction avait une confiance aveugle dans les cadres de l'entreprise. Du plus petit employé au responsable le plus élevé, tout le monde profita peu ou prou de cette situation. Combien de paquets de biscuits sortirent clandestinement de l'usine, en cette période où les tickets de pain existaient encore ? Combien de livres de beurre évacuées dans des bidons censés contenir du petit lait bon à être déversé dans la rivière mais que des bateaux venaient chercher, la nuit tombée ? Combien de boites de café en poudre disparues et de litres d'essence prélevés à la pompe de la station sous l'�il complaisant des gardiens ? Tout ceci n'entravait pas la générosité du patron qui accordait à chaque ouvrier un litre de lait par jour (mais au lieu de lait, les ouvriers emportaient de la crème) et une livre de beurre par semaine. Il fut un temps le sponsor de l'équipe de football locale. Il lui fournissait les maillots et mettait un semi-remorque à sa disposition pour ses déplacements. En définitive, la chute de l'usine dut, pour une bonne part, causée par l'accumulation du coulage et de la gabegie. A partir de 1951, le patron de la société fut pris dans un tourbillon de mises en accusation, de procès pour tromperie sur la qualité des marchandises vendues et, enfin, il fut convaincu de banqueroute frauduleuse. L'entreprise battit de l'aile dès 1952 : les ouvriers de l'entretien «n'avaient plus de boulot» et passaient des journées entières assis sur leur établi. Devant les menaces qui se profilaient à l'horizon de leur devenir, de nombreux ouvriers quittèrent la maison en péril. Le patron fut écroué en 1955. La fermeture de l'usine passa inaperçue bien qu'elle envoya au chômage des dizaines d'ouvriers et mettait plusieurs milliers de petits créanciers du département dans l'impossibilité de se faire payer. L'usine désertée fut alors la proie des pilleurs qui, en peur de temps, ne laissèrent que les murs. Pour diverses raisons, et malgré les démarches répétées de la municipalité, les héritiers se sont toujours refusé à vendre. Qui pourrait penser aujourd'hui que, dans ces ruines, était installée une laiterie d'où sont sortis, un certain mois de 1951 : 126960 boites de lait concentré sucré, 12528 boites de lait en poudre, 15360 tubes de lait concentré, 13250 boites de café en poudre, 10 tonnes de beurre, 80440 petits suisses et 12204 pots de yaourts, élaborés par 120 ouvriers ? |

| Ci-dessous, 1969. La nature a commencé sa lente et tranquille invasion. |

| Ci-dessous,

1973. On note à gauche des arbres poussant sur l'espece de bande

de terre qui n'existait tout simplement pas il y a une vingtaine d'années. |

| Ci-dessous,

1980. La nature reprend tranquillement ses droits. On notera que le

toit commence a être bien attaqué du coté du grand

bâtiment. Tempete ? Quoiqu'il en soit, l'eau entre comme elle

veut, ainsi que le reste: graines, oiseaux, vent etc. |

| Ci-dessous,

1992 en couleurs. Le lieu est évidemment abandonné, mais

on distingue des formes blanches du coté du moulin, formes qui

pourraient être des voitures. De possibles habitants de la maison

aux glycines ? Cette photo ainsi que toutes celles d'avant ont été

faites grâce à la fonction "Remonter le Temps"

de Géoportail, que j'explique en détails sur cette page. |

| Ci-dessous,

2015, via Google Maps. Les couleurs sont déjà un peu plus

réalistes que la photo de Géoportail ci-dessus. Ca permet

de mieux se rendre compte de l'aspect du site. On notera que le toit

du moulin était encore debout en 1992 (ci-dessus, orange et en

forme de L) alors que ci-dessous il n'y a plus qu'un trou. |

| Pour

finir en beauté, une vue en 3D via Google Earth. |

| Ayant

parcouru toute l’usine, on a (comme à chaque fois en pratiquant

cette activité) l’agréable sensation d’avoir

fait ce que tout le monde ne peut pas voir en temps normal : visiter

une usine de A à Z. Une usine abandonnée, certes, mais

c’est intéressant de pouvoir avoir une vue d’ensemble

d’un site, de savoir exactement ce qu’il y a derrière

chaque porte, chaque mur… |

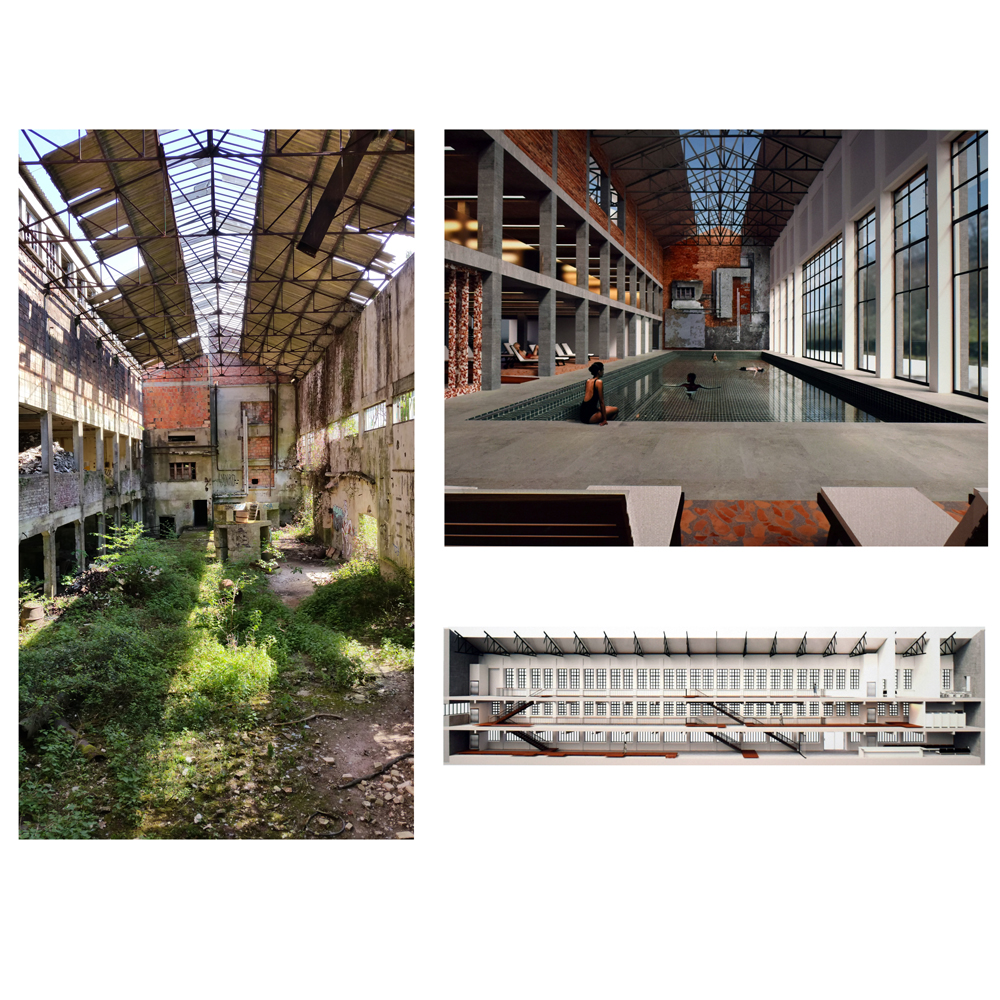

| Fin

2016, Julie

m'écrivit pour me dire que dans le cadre de son diplôme en architecture

intérieure elle avait flashé sur ce lieu. Il arrive que des étudiants

en architecture m'écrivent pour me dire qu'ils comptent réaliser des

projets de réhabilitation de tel ou tel lieu abandonné. Dans ces cas-là,

une fois qu'ils ont trouvé le lieu, je leur souhaite bon courage et

ne reçoit plus de nouvelles. Mais pas avec Julie ! Elle me contacta

début Juillet 2017 pour me proposer de venir voir son projet (terminé)

à Paris, à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Sur place

ce fut superbe de voir son projet de transformer le lieu en bains publics,

ainsi que d'avoir l'explication complète de la transformation proposée.

Voici des photos faites sur place. Suivez son travail sur Instagram

! |